西河技術経営塾(沼田校)実践経営スクール6期生

報告2 気付きを整理したものは組織の宝物

西河技術経営塾(沼田校6期生)修了:現場と経営をつなぐ重要性を学ぶ

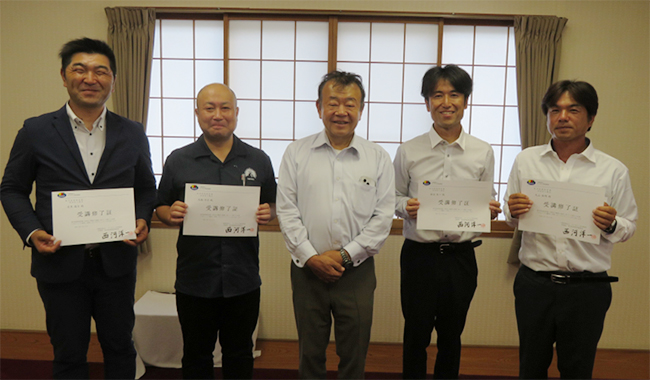

西河技術経営塾沼田校第6期は本年3月に開塾し、7月26日に4名全員が修了した。西河洋一塾長から、非常に文章がまとまっていたと講評があった。優秀賞には届かなかったが全員が優良賞を受賞した。

塾長「365日24時間、経営のことを考えると立派な経営者になれる。寝ている間も会社のこと考える。考えていれば必ずこうしたほうが良いというのが浮かぶ。それをとにかく実践する」とはなむけの言葉をおくった。

左から目黒優介、大脇浩介、西河洋一塾長、塚田晃一、大山英明。講師の小平和一朗専務理事は「気づきを整理したものは宝物である。自信を持って文字化したことをベースに、さらに発展させてほしい」と研究報告書の成果を実際の経営で役立つことのへの願いを語った。

塾生の研究報告書から

西河技術経営塾の修了要件に研究報告書の作成がある。A4版で8頁以上の文章を作成する。課題は、塾で何を学んだかである。

大脇は「西河技術経営塾で学び考えそして行動あるのみ」と題して、大山は「みらいの小坂建設をつくるために」と題して、塚田は「ともに未来をつくる現場型経営論」と題して、目黒は「小坂建設営業企画課長としての挑戦」と題して、塾で学んだことをいかに実践したかを整理した研究報告書が提出された。

プラス思考で前向きに取り組む

(株)新生孔版 大脇 浩介

西河技術経営塾では、たくさんの学びを授けて頂いた。当初は自分がマイナス思考の塊で先生を困らせた。

弊社の現状を知るとともに、簿記を自習し、会計の知識を習得することで、経営状態を評価できるレベルに達した。ブランドビジネスやDXまで技術経営に必要なありとあらゆる知識や方法論を学んだ。講義での学びを経営で実践することで、マイナスな気持ちが少しずつ前向きに変わった。

顧客の多種多様なニーズに応え今後も地域社会と共に持続的成長を目指す経営を実現することを追い求めることで売上向上につながると考えられるようになった。

中でも「伝える」という事を意識してこれからも努力して行きたいと思う。伝えるとはお客様との会話中にある何気ない困りごとを吸い上げ、それを我が社で企画提案し、お客様が満足して頂ける結果を出す。

(株)新生孔版 代表取締役 大脇 浩介

相手を巻き込み主体性を引き出す

小坂建設(株) 大山 英明

取締役として果たすべき重要な役割の一つに人財と組織の力を最大化するための仕組みづくりがある。現場で指示を出すだけでなく人財を育て、成果を上げる環境を整えることが、成長に向けた鍵だと学んだ。

施工管理課の担当として、技術管理課や人事部と連携し、中堅層の育成、若手技術者の教育、建設マイスター化の推進といった人財戦略を推し進めている。上司と部下、そして部門間のコミュニケーションの質である。

塾では、単なる指示命令ではなく、目的や背景を共有し、納得と共感を得る対話力こそが人を動かすという考え方を学んだ。「部下に仕事を任せる覚悟と支えるコミュニケーション」が重要だと指摘を受け、自らのマネジメントの在り方を見直すきっかけとなった。

現場出身である背景を活かしながら、現場を経営につなげる視点を持ち、人と組織の持続的成長を支える役割を果たしていきたい。

小坂建設(株) 取締役 大山 英明

共に考え共に変わる組織風土

小坂建設(株) 塚田 晃一

自社の会計数値が何を語り、どんな経営判断につながるのかを学んだ。売上は大幅に伸びても粗利率が約19%では利益が出ない。忙しいのに儲からない。データと現場感覚が一致した。高付加価値案件へのシフトが求められる。

これまでは、受持つ現場をいかに早く完工させるかに注力し、人・モノ・金・情報・時間のコントロールを感覚的に管理し業務に邁進してきた。技術経営を学び、論理的、具体的、数値的に考えて行動する大切さを学んだ。

組織の変革は個人の意識から始まる。まずは自らが変わることの重要性を痛感した。自分の言葉で未来を語り、仲間とともに小さな挑戦を積み重ねていく風土づくりが必要である。組織を変えるには現場に根ざした思考様式そのものを問い直し、職場内の信頼関係の構築から始めなければならない。

学んだことを「どうやって現場に落とし込むか」という視点は、塾で得た最大の気づきである。

小坂建設(株)課長 塚田 晃一

「現場」と「経営」をつなぐ

小坂建設(株) 目黒 優介

技術経営での学びを通じて明確になったのは「現場」と「経営」をつなぐ視点の重要性である。現場は現場、経営は経営といった中で、自分のような「現場上がり」の人間こそが、その翻訳者としての役割を担えると確信した。

経営を技術のように扱う。感覚や勘に頼るのではなく、仮説を立て、検証し、再現可能な形で知見を蓄積する。これは、現場で問題を解決してきた筆者のスタイルとも深く重なる。筆者はこれまでも無意識に技術経営的な行動をしていたとも言える。

今後はDX推進や人財育成において、現場起点の経営判断を下せる人材として、自社の成長に貢献していきたい。「多能工の育成」「複数現場対応力の仕組み化」などを通じて、自社の競争優位を高める支援を続けていく。

小坂建設(株)課長 目黒 優介